「梅田スカイビル」の屋外円形展望台(空中庭園)に出かけてきました。梅田スカイビルは、1993年3月に完成した大阪駅から徒歩で約15分の大阪市北区大淀中の新梅田シティ内にある超高層ビルです。これまで数回、梅田スカイビル訪れていますが、空中庭園に登るのは今回が初めてです。大阪には日本一の高さのあべのハルカス(地上300m)が今年オープンしたこともあり、観光客は少ないと思っていましたが、まだまだ人気があり、平日にも関わらず多くのお客さんで賑わっていました。ビルの3階から展望台用のシースルーエレベーターとシースルーエスカレーターを乗り継いで39階に。

39階でチケットを買って、階段を使って高さ173mの空中庭園に出ます。

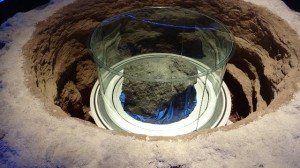

空中庭園

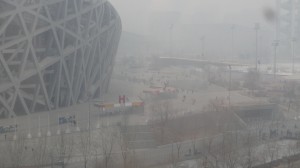

空中庭園からは360度の素晴らしいパノラマビューです。当日は視界がそれほど良くなかったものの、北には淀川を挟んで北摂の山並みが、東には大阪駅、グランフロント、大阪駅北ヤード、南には北区、中央区の高層ビル街、西には大阪湾が一望できました。

東の眺望:グランフロント

南の眺望:北区の高層ビル群

西の眺望:淀川から大阪湾を望む

北の眺望:淀川から北摂の山並み

ビルの1階イベント広場から空中庭園を見上げる

パノラマを楽しんだ後、一階に降りて、広さ8,000m2の「新・里山」を見学しました。「新・里山」は生物多様性に配慮した里山空間です。ビルの公開空地に整備されたこの里山空間は、多種多様な植物が密生するともに、手前にはビオトープが整備され、カルガモがのんびりと毛づくろい。カエルの鳴き声も聞こえ都会の喧騒を忘れさせてくれる素晴らしい場所でした。

ガルガモとビオトープ

ビオトープ

里山

「新・里山」から望むグランフロント

梅田スカイビルに隣接する「ウエスティン大阪」に向かう途中、滝の音が聞こえてきました。梅田スカイビルとウエスティン大阪との間の直径70mの空間に、あたかも鎮守の森であるかのようにこんもりと繁った中自然の森は、直径70mという広さに約50種2,100本の樹木が育つ自然の森、その中を滝があり、せせらぎ川が流れています。

梅田スカイビルと「ウエスティン大阪」との間に整備された緑の空間

人工の滝とモニュメント

ウオーターテーブルとモニュメント

6月にはホタルが舞います。