10月1日(水)に大阪・関西万博に出かけた。

12時の入場予約に間に合うよう地下鉄南森町駅から出発し、堺筋本町で中央線に乗り換え、弁天町―大阪港―コスモスクエアー舞洲(万博会場)に。コスモスクエアから舞洲までが今回の万博に合わせて延伸された。舞洲駅に近づくと車内アナウンスで「いよいよ舞洲です、万博のテーマソングとともに驚きと感動に満ちた舞洲へさあ行きましょう」と、コブクロの歌声をBGMに、期待が膨らむ。

大阪市は大阪湾にごみや、しんせつ土砂の最終処分地として海面埋め立てを行い舞洲、夢洲を人工島として整備した。1987年に廃棄物の受け入れは終了し、舞洲と命名された人工島はごみ焼却施設、下水汚泥処理工場、スポーツ施設、公園として活用されている。その後、夢島が焼却灰、建設残土、浚渫土砂の処分場として海面埋め立てが行われ、2020年に受け入れが終了した。この人工島夢洲が今回の大阪万博の会場に選ばれた。なお、万博会場の西側にはIR関連の施設の建設が進んでいて、2030年に開業が予定されている。

舞洲駅を降りて、東口ゲートに。約1時間40分も炎天下の蛇行で並んで、手荷物検査を受けて万博の会場に入る。

東ゲート前で手荷物検査を受けるのに並ぶ列

10月13日の閉幕を控え、会場は来場者で溢れていた。(当日の入場者は21万3000人)大屋根リングの外側に、日本企業のパビリオンが沢山あるが、そこはスルー。まずは、大屋根リングに上がって会場の全貌を見ることに。大屋根リングに上がるエスカレーターも行列。大屋根リングは一周が2㎞、高さ20mの巨大な木造建築物で、今回の万博のシンボルで、その建設費は350億円。世界最大の木造建築物としてギネス記録に認定された。現在、大屋根リングについては、全体を残すのか、一部を残すのかについて議論されている。

東通りからの大屋根リングを望む

大屋根リングの下(日差しを避け休憩する人であふれる)

混雑する大屋根リングへのエスカレータ

大屋根リング内の会場の様子

リングの外側は芝生で整備されているが、異常な暑さで芝生による緑化が失敗していた。

反時計回りで大屋根リング上のスカイウオークを散策。(以下は、スカイウオークから撮った写真)

韓国館

スペイン館

サウジアラビア館

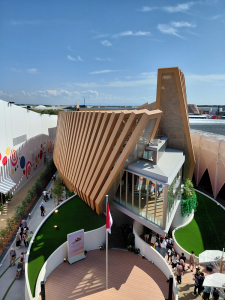

インドネシア館

階段で大屋根リングを降りて、予約のとれているブルーオーシャンドーム館に向かう。

ブルーオーシャンドーム

ここは14時40分の予約が取れていたので、10分間並んで入館。水が階段状に撥水加工されたオブジェを流れ落ちるアート空間を見た後、円形の映像シアターに入場。ここではプラスチックの海洋汚染をテーマにした映像を見る。

円形の映像シアター館の内部

オーシャンドーム館を出た大屋根リング外側の西通りには、ガンダムパビリオン、PASONA NATUREVERSE館、よしもとwaraaii myraiii館が。いずれも人気パビリオンとのこと。

PASONA NATUREVERSE館(先端に鉄腕アトムが)

よしもとwaraaii myraiii館

再び、大屋根リング内に戻ると音楽バンドに合わせての行進で人だかり。ポーランドのナショナルデーのアトラクションであった。

次いで、大屋根リングの中央部にある、「静けさの森」に向かった。2.3haの敷地に1500本の木が植林されている。この木は、大阪の公園(万博記念公園、服部緑地公園等)から移植されている。大屋根リングの下以外に日陰のない会場での貴重な緑の公園になっている。この公園も万博後、残すかどうかについて議論されている。維持管理に費用がかかるだろうが、是非、大屋根リングとともに、残して欲しい。1970年の万博跡地が記念公園として今でも人気を集めているのがいいお手本である。

静けさの森

いのちの未来館(石黒館)

この後、会場を散策する。どこも人であふれている。人気のアメリカ館、フランス館には入場を待つ長い行列。

アメリカ館

フランス館

マレーシア館

光の広場を抜けてリングの内側に沿って歩いていると、アラブ首長国連邦(UAE)のパビリオンで、待ち時間なしで入れることから入場。このパビリオン、ナツメヤシでデコレーションされた円柱の柱のオブジェが特徴。出口付近で、スタッフのアラブ人と一緒に記念撮影した。

サウジアラビア館の内部

最後に、ヨルダン館に入場することができた。入館してすぐに、ガイドによるヨルダンの紹介があった後、ワディ・ラムの赤い砂が敷き詰められたメインフロアに裸足で入場する。寝転んで360度球形スクリーンに映し出される古代メソポタミア文明からのヨルダンの歴史と文化を楽しんだ。

球形スクリーンに映し出されるヨルダンの歴史

ヨルダン館を出て、真向かいにあるコモンズA館に入る。

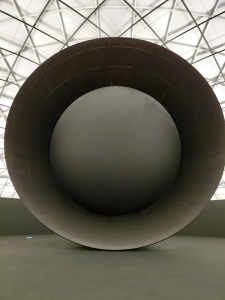

コモンズA館の内部

コモンズA館を出た時点で、歩いた距離が2万歩に。夕方の混雑を避けて5時に会場を後にした。

東ゲートを出て、舞洲駅に向かう。

1970年の万博は、会場が大学の近くにあったことから、混雑の終わった夕方から割引券で何度も入場し、大半の展示を見ることができた。今回の万博は、並ばない万博を目指して、事前予約(多い場合には抽選)制をとったが、これが不評であった。加えて、異常な高温下での開催で年寄りや子供が楽しむにことは難しかった。しかし、当初赤字の予想が、一転して280億もの黒字になるとのこと。これを基金として、大阪・関西万博のレガシーを後世に残せるよう関係者が知恵を絞ることに期待したい。。