ストラスブール(フランス)から国境を越えて、Elmar自宅(ドイツのSaarbruken)に車で帰るのに、高速道路でなく、Elmarはあえて運河沿いの道をとった。WolframがFriburugに向かう運河沿いの道を走っている際、これがフランスの典型的な景色だと教えてくれたことを思い出す。

道路からの運河の様子

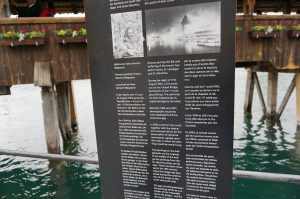

欧州には5万キロもの運河があり、フランスはその中心的存在。道路に並行して延々と続く運河の景色は人々を魅了して止まない。道路と運河の間には街路樹が植えられているが、多くは自転車道路が整備されている。欧州は日本ほどの高低差はないが、それでも大きな船が通行できるようにするには、閘門(Lock)を設けなければならない。Saarbrukenに向かう途中で、珍しい閘門があるということで、立ち寄った。この場所は高低差があまりにも大きいので、ボートリフトで斜面に沿ってボートを引き上げる、日本ではお目にかかれないものである。この閘門を利用できる船の大きさは限られ、レジャーボートの移動が主となっている。

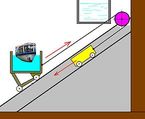

ボートリフトの構造(出典:https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_incliné_de_Saint-Louis-Arzviller)

現場に着いたのが午後6時と遅く、運河の運行時間外。残念ながらボートリフトの稼働状況はみることができなかった。

駐車場からPlan Incline(Sait-Pouis-Arzviller)を望む

ボートリフト下の船溜まりには数隻のレジャーボートが停泊中していた。

画面中央に閘門が

ボートリフトの斜面

数隻のボートが停泊中

船溜まりを出て更に運河を下る

Elmarが停泊中のレジャーボートの船長に話しかけると、Saarbrukenから休日を利用して遊びに来ているとのこと。のんびりと、新緑の中で運河クルージングを楽しんでいる。余暇の過ごし方が羨ましい。運河沿いには、高速道路のSAのように船着き場があり、その近くには洒落たレストランがある。その日の夕食は、船着き場の横の運河に面したフレンチレストランで。

レストランから停泊中のボートが見える。

レストランの大きな窓越しに、山間にある小さな教会が見える

運河沿いのサイクリングロードはサマータイムを採用していることもあり、夜の8時半を過ぎても明るく、サイクリングを楽しむ人がいる。

運河沿いの芝生を、日本では目にしない雁?のつがいが散歩中。

続く