鹿児島大学名誉教授・野崎先生の主催する植樹活動(6月4日―5日)に昨年に続いて参加した。今回は、東北大学の日本語学科の学生さん28人と羽鳥先生、坂西先生が参加。学生諸君の大半が1年生、しかもその8割が女学生ということでこれまでになく、華やかな雰囲気の植樹活動となった。

今回使ったバスは、座席が高い場所にある日本では見かけない中国産の大型バス。荷物の収容能力が高い分、乗降に急なステップを使う構造であった。運転手さんはこの大型バスにふさわしく丸々と肥えていて、愛嬌一杯。

今回使用した観光バス

東北大学の南門に7時50分集合。8時に予定通りに内モンゴル自治区カンジカに向かって出発。カンジカに向かう高速道路のドライブは快適そのもの。高速道路に沿って植えられたポプラは大きく成長し、そのポプラ並木の間からは、植え終わったばかりの田んぼと、トウモロコシ畑が続く。

高速道路沿いの植樹

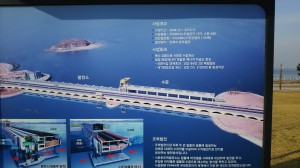

高速走路沿いの田んぼと建設の進む新幹線

防風林に守られたトウモロコシ畑

カンジカに近づくにつれて、トウモロコシ畑と砂地に下草の生えた光景に変わってくる。

カンジカ近くのトウモロコシ畑(植え付け直後で雨が少なく元気がない)

高速道路からカンジカの街に入ると、良く整備された街路樹と植栽でとても沙漠が近くにある乾燥した街には思えない。

カンジカ市内の道路沿いの緑化状況

ホテルで昼食を取った後、再びバスでカンジカからホルチン沙漠に向けて出発。一時間でホルチン砂漠に到着。馬、駱駝、サンドバギー、ジープを使って沙漠を体験する。いつもだと、馬を利用して沙漠の散策を楽しむ参加者が多いのに、若い学生さんには馬は人気なく、馬を利用したのは私と野崎先生、学生2人のみ。馬を引くのは地元農家の女性が多い。その息子はジープを駆る。これの時代の流れか。前回も思ったことだが、馬で沙漠をのんびりと散策している横を、猛スピードのジープが乗客の歓声とともに駆け抜けるは頂けない。

馬に乗って沙漠を散策する

ホルチン沙漠

沙漠体験の後、ホテルに帰り、夕食。ホテルでは、洗面台の蛇口をひねると赤水がチュロチョロ。すこし流すと赤水は消えることから、配管に問題がある。シャワーは、洗面台の上に備え付けれられている電気温水器。30L程しかのお湯の量で汗を落とすしかできない。水道を限られた地下水に頼るカンジカでは仕方ない。

内モンゴルの夜明けは早い。4時過ぎには明るくなる。

内モンゴルの夜明け(朝4時)

朝食後、バスで植樹場所に。これまで、良く整備された幹線道路から、植樹場所までの道路は、舗装工事の基礎が不十分で大きな穴が至る所に空いていて、車で徐行していた。これを解消するための舗装工事が行われていて、大型バスで現地まで行くのが大変であった。

植樹現場は9カ月ぶりである。今回の植樹は、これまで行った植樹で根付かなかったモンゴル松に替えて、新しいモンゴル松を植えるもの。

根付かずに枯れたモンゴル松

前回の失敗を踏まえ、今回準備された松の苗木は、2年以上経った元気のあるもの。少し深めに穴をほり、いつもよりも多めの水を与えた。

植樹の様子(手前は植樹の終わった地域)

この地区は野崎先生が5年以上植樹を行っているところで、最初に植樹した松は2.0m近くまで成長している。松の根元には下草も生えていて、沙漠化の最前線であった地区とは思われなくなっている。野崎先生によると、この地区での植樹は今回で終了とのこと。

5年前に植樹したモンゴル松と野崎名誉教授

植樹後に、植樹のお世話をしていただいている、地元のジリモトさんの4WDに乗って新しい植樹の候補地を視察。昨日見た、ホテルチン沙漠のようなところで、すでに他のグループによってポプラの植樹が行われている場所。ここに植樹し、沙漠化を止めることは容易なことではないが、それだけにやりがいはありそうだ。

今後の植樹の候補地(ポプラによる植樹が進んでいる)

植樹の後、カンジカに戻って昼食。昼食後瀋陽に向けて帰る。植樹の疲れもあり、バスの中では熟睡してしまった。

今回の植樹活動で、若い学生諸君と一緒に植樹活動ができ、自分の体力が落ちていないことを実感した。次回からは、これまで以上に厳しい環境での植樹活動となる。今後も健康に留意した生活を送る必要がありそうだ。