10月16日に中国・遼寧省本渓市郊外の「関門山国家森林公園」の紅葉見物に出かけました。

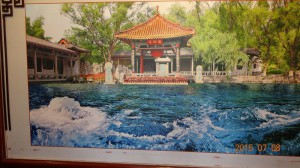

本渓市は製鉄の街として有名で、瀋陽から高速で1時間の人口150万人の都市です。風光明媚な本渓湖があり、その奥の鍾乳洞は本渓水洞と呼ばれていて本渓一の観光地で、5年前に瀋陽建築大学の先生に案内して訪れています。

今回は、一緒に仕事をしている本渓市出身の友人が、故郷の美しい紅葉を見せたいと森林公園の観光が実現しました。しかし、1週間遅かったようで紅葉の盛りが終わっていました。1週間前の国慶節では、瀋陽だけでなく、大連、北京からの多くの観光客で賑わったとのこと。

駐車場に車を停めて、入場料90元を支払って入場。

公園入場口

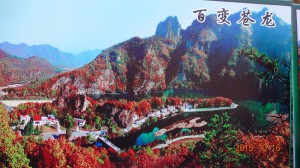

公園の看板

2015年に五つ星の国家級撮影創作基地に認定される

時期がいいとこの紅葉が楽しめる

入場口近くの露天商(多種の木の実、キノコが売られている)

入場後すぐに、専用のバス乗り場があり20元で紅葉を楽しむスタート地点まで10分のドライブ。

マイクロバスで山を登る

そこから、渓流沿いに整備された遊歩道(木製の高床式の遊歩道)を使って、紅葉と渓流を楽しみながら下ります。

渓流散歩のスタート地点

整備された木製ボードを歩きながら紅葉を楽しむ

綺麗な渓流

見事な紅葉

紅葉のメインは楓で、途中に「楓王」の看板のかかった大きな形のいい楓を見ましたが、散った後で、その雄姿を見ることはできませんでした。

葉の落ちた楓王

我々は時間の制約があったので、遊歩道を1/3約40分歩いた地点で、下りのバス(これも20元)で入場口まで。

入場口近くには、渓流を堰き止めてできたダム湖があり、それが湖周辺の紅葉に映えてとても綺麗でした。

ダム湖に映える紅葉

ダム湖沿いにも遊歩道が整備されている

紅葉を見学後、近くの農家レストランで昼食。名物は羊のスープと鶏肉とのことでしたが、羊は遠慮しての鶏肉とジャガイモの煮込み、ニラ玉、小松菜煮込み、蒸しパンを注文。味はどれも私に合って美味しくいただきました。

立派な農家レストラン

![IMAG2015032488208_imh_03_l[1]](http://furukawa-c.com/blog/wp-content/uploads/2015/04/IMAG2015032488208_imh_03_l1-200x300.jpg)